アーユルヴェーダの世界に触れると、必ずといっていいほど登場するのが「アグニ」「オジャス」「アーマ」という3つの概念です。これらは単なる専門用語ではなく、アーユルヴェーダにおける健康観の根幹を成す重要なキーワードです。

実際の実践(食事法や生活習慣の改善)に入る前に、これらの意味や関係性をしっかり理解しておくことが、アーユルヴェーダをより深く、正確に生活に活かすための第一歩となります。

この記事では、それぞれの用語が持つ意味と役割を丁寧に解説し、全体像としてのつながりもわかりやすく紹介します。

アグニとは何か?

アグニの基本的な定義

「アグニ(Agni)」はサンスクリット語で「火」を意味し、アーユルヴェーダにおいては食物の消化、栄養の吸収、代謝、知覚、判断力など、心身すべての“変換”を司るエネルギーとして捉えられています。

単に胃腸の消化力を表すのではなく、より広い意味での「内的な処理能力」とも言える存在です。たとえば、食べたものを適切に栄養に変えるだけでなく、見たものを理解する力、経験を知恵に変える力などもアグニの働きの一部と考えられます。

健康状態はこのアグニの働きによって大きく左右され、アグニが正常に機能していれば、心身はバランスよく保たれます。一方で、アグニが乱れると未消化物(アーマ)が蓄積し、病気の原因となってしまいます。

アグニの13種類とは

アーユルヴェーダでは、アグニは単一の存在ではなく、場所や機能によって13種類に分類されています。

| アグニの分類 | 名称 | 概要 |

|---|---|---|

| 消化の主火 | ジャタラアグニ | 胃・小腸で働く主要な消化火。全体のアグニを統括する役割 |

| 7つの組織ごとの火 | ダートゥアグニ | 各組織(ラサ〜シュクラ)に存在し、栄養を変換・吸収する |

| 5元素ごとの火 | ブータアグニ | 五大元素(空・風・火・水・地)を体に取り入れる際の変換を担う |

これら13種類のアグニが協調して働くことで、体のあらゆるレベルでの代謝と再構成が行われます。

アグニの4つのタイプ(バランス状態)

アグニの働きには4つのパターンがあるとされ、それぞれ健康状態を判断する指標にもなります。

- サマアグニ(正常):アグニがバランスよく働き、すべての機能が円滑に行われている理想状態。

- ティークシュナアグニ(過強):消化力が強すぎて、体に必要な栄養まで燃やしてしまう状態。ピッタ体質に多い。

- マンダアグニ(弱い):消化が遅く、未消化物(アーマ)を溜めやすい状態。カパ体質に多い。

- ヴィシャマアグニ(不規則):消化の働きが日によって異なり、安定しない。ヴァータ体質に多く見られる。

このようにアグニは単なる「消化力」ではなく、身体全体のバランスと調和の要であり、アーユルヴェーダにおける健康の核心となる概念なのです。

オジャスとは何か?

オジャスの基本的な定義

「オジャス(Ojas)」とは、アーユルヴェーダにおいて健康、免疫、活力、さらには幸福感をも支える“生命の本質”とされる存在です。私たちの体が食物を摂取し、それを適切に消化・吸収し、最終的に精妙なエッセンスとして生み出されるのがオジャスです。

オジャスは、単なる「体力」や「免疫力」ではありません。肉体的・精神的な両面での安定性を保つ、目には見えないが極めて重要な“精髄”なのです。

オジャスが豊かに満ちている人は、病気にかかりにくく、穏やかで、生命力にあふれた状態とされます。一方、オジャスが消耗すると、虚弱体質、不安定なメンタル、慢性的な疲労などの症状が出やすくなります。

オジャスの種類と働き

アーユルヴェーダでは、オジャスには2つのタイプがあるとされています:

- パラオジャス(Para Ojas):体内に17滴しか存在しないとされる、最も根源的で不可欠なオジャス。これが失われると生命活動そのものが維持できない。

- アパラオジャス(Apara Ojas):日常的に生成・維持されるオジャスで、免疫力や精神の安定に寄与する。生活習慣やストレスで変動しやすい。

オジャスは、食物の消化吸収によって得られた栄養が、体の7つの組織(ダートゥ:ラサ〈血漿〉→ ラクタ〈血液〉→ マンサ〈筋肉〉→ メーダ〈脂肪〉→ アスティ〈骨〉→ マッジャ〈骨髄〉→ シュクラ〈生殖組織〉)を経て、最終的に生成されます。

このプロセスは以下のように視覚化できます:

食物 → 消化 → ダートゥ(ラサ〜シュクラ) → オジャスつまり、健やかなオジャスを保つには、アグニによる完全な消化と、各組織の健全な機能が不可欠なのです。

アーマとは何か?

アーマの定義と性質

「アーマ(Ama)」はアーユルヴェーダにおいて、消化しきれなかった食物や感情が体内に残り、未消化物として蓄積された“毒素”を意味します。アーマは重く、粘性があり、しばしば悪臭を伴うなど、体にとって有害な性質を持つとされます。

アーマは多くの病気の根源とされ、蓄積されることで体のエネルギー循環が滞り、免疫や代謝にも悪影響を与えます。現代で言うところの“老廃物”や“慢性炎症のもと”に近いイメージです。

アーマの分類と発生メカニズム

アーマは大きく分けて次のように分類されます:

- 食事由来のアーマ:油っこいものや冷たいものの過剰摂取、消化不良などが原因

- 感情・情報由来のアーマ:ストレス、未処理の感情、過剰な情報の取り込みなどによって心に蓄積される

アーマが発生するプロセスは以下の通りです:

弱ったアグニ → 食物が完全に消化されない → アーマとして蓄積この未消化物は、腸内だけでなく、血液や組織にまで広がることで、全身に影響を及ぼします。

アーマとドーシャの関係

アーマは、ヴァータ・ピッタ・カパという3つのドーシャ(体質エネルギー)のバランスにも悪影響を与えます。アーマが蓄積すると、ドーシャは本来の場所から逸脱し、過剰または不足の状態になりやすくなります。

たとえば:

- ヴァータにアーマが加わると、ガス腹や神経過敏

- ピッタにアーマが加わると、炎症や怒りっぽさ

- カパにアーマが加わると、粘性の強い痰や倦怠感

このようにアーマは、単なる老廃物ではなく、心身のバランスを崩すトリガーとなる存在です。アーユルヴェーダでは、病気の根源を「アーマの蓄積」と見なすほど、非常に重要な概念とされています。

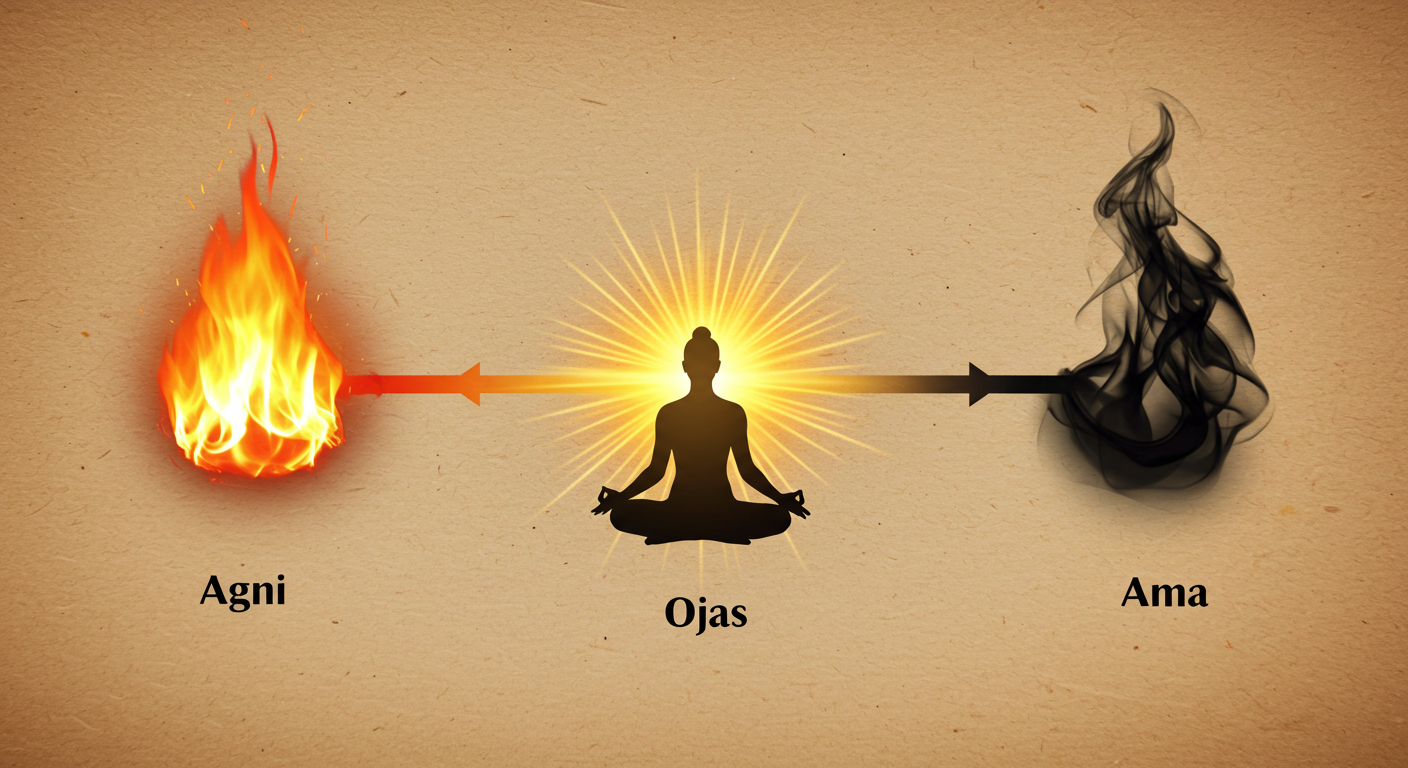

アグニ・オジャス・アーマの相互関係

アーユルヴェーダの三大概念であるアグニ・オジャス・アーマは、それぞれが独立した存在ではなく、密接に関連しています。特に、**アグニ(消化の火)**はこの三角関係の中心にあり、他の2つの状態を左右する鍵を握っています。

基本の流れは次の通りです:

アグニが整う → アーマが生まれない → オジャスが育つ逆に、アグニが弱まると未消化物であるアーマが発生し、その蓄積によってオジャスがうまく生成されなくなります。この関係は、次のような三角モデルで理解することができます:

アグニ

/ \

オジャス ← アーマ

(生成) (妨害)アグニを正しく理解し整えることが、アーユルヴェーダ的健康の核心であり、オジャスを育みアーマをためない暮らしにつながっていきます。

まとめ

アグニ、オジャス、アーマは、アーユルヴェーダの健康観を支える三本柱です。ただ名前だけを知っていても、その意味や関係を正しく理解しないと、本質的な健康実践にはつながりません。

この記事を通じて、これらの概念がどう関わり合っているかを知ることで、アーユルヴェーダをより深く学ぶ第一歩になれば幸いです。

コメント