「脳腸相関(のうちょうそうかん)」という言葉を耳にしたことはありますか?一見すると突飛なこの言葉は、実は最新の生理学・神経科学・微生物学の交差点で注目を集めている重要な概念です。

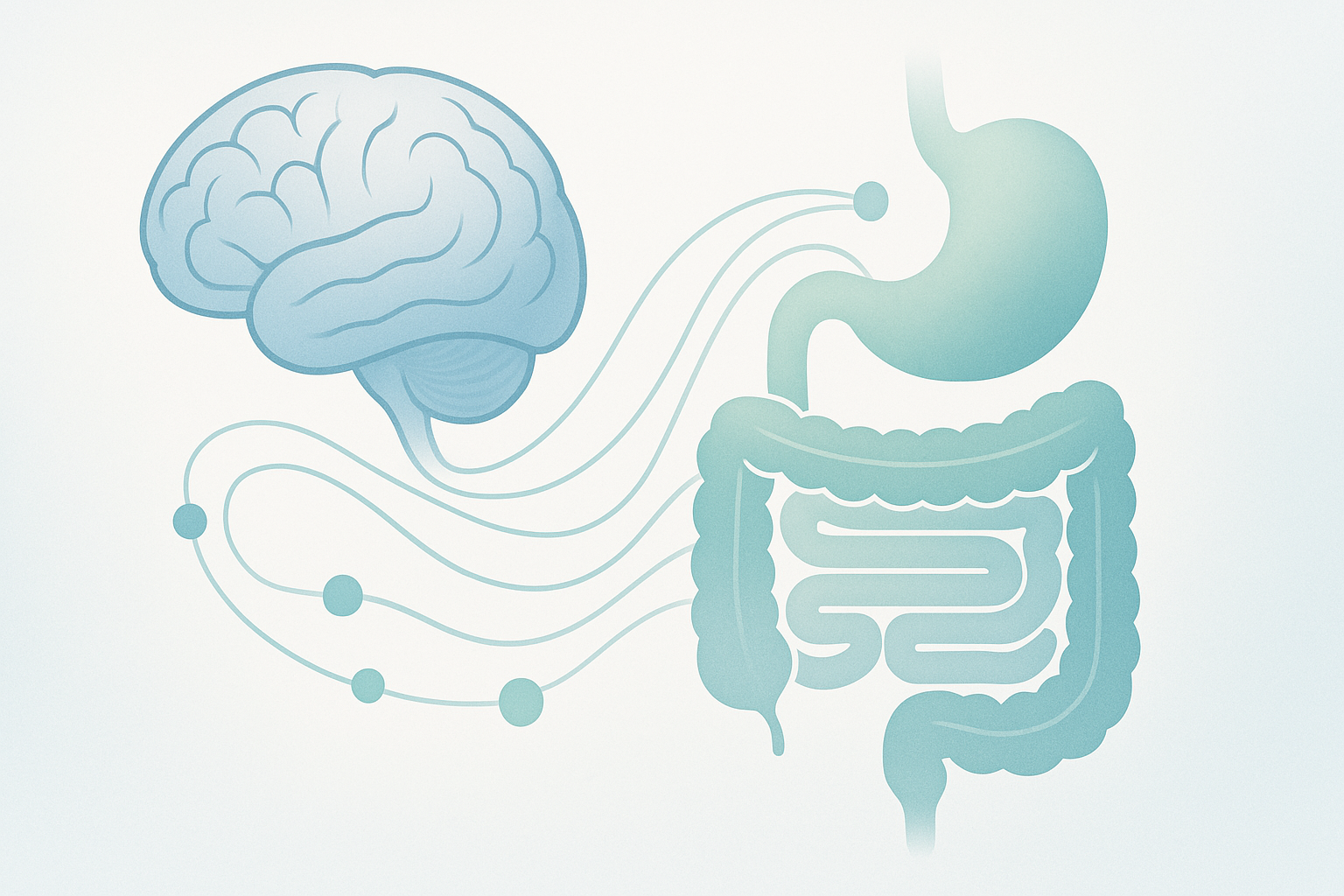

脳腸相関とは、脳と腸が双方向に影響し合っているという考え方です。腸が単なる消化器官ではなく、心や感情にも深く関わっているということが、近年の研究によって明らかになってきました。脳と腸のあいだには「迷走神経」と呼ばれる神経の道路が存在し、これを通じてリアルタイムで情報が行き来しています。

また、脳腸の関係には神経系だけでなく、ホルモン(内分泌系)や免疫系、そして腸内細菌(マイクロバイオーム)も関与しています。これらの多様な経路を通じて、私たちの感情やストレス状態、さらには意思決定や行動にも影響を及ぼしていると考えられているのです。

用語解説:迷走神経とは?

迷走神経は、脳から出て全身の臓器とつながっている長大な神経です。脳と腸の情報伝達の主要ルートのひとつとして働いています。

学びポイント: 脳腸相関は単なるたとえ話ではなく、生理的に説明可能な実体を持つ相互作用です。これを知るだけで、自分の体や感情に対する見方が少し変わるかもしれません。

脳腸相関の科学的発見の歩み

脳と腸が互いに影響し合う「脳腸相関」という考え方は、決して最近生まれたものではありません。古代ギリシャの医学者ヒポクラテスも「すべての病は腸から始まる」と語ったと伝えられるように、腸の重要性は長く語り継がれてきました。しかし、それが現代科学の言葉で説明されるようになったのは、ここ20〜30年ほどのことです。このセクションでは、脳腸相関がどのように科学的に認識されてきたのか、その歩みを振り返ってみましょう。

直感から科学へ

私たちは日常的に「腹が立つ」「腸が煮えくり返る」「gut feeling(直感)」といった表現を使います。これらは、感情や判断が“お腹”とつながっていることを暗に示しています。こうした身体感覚の直感的理解は、長らく民間的な知恵や哲学的な思索の中にとどまっていました。

20世紀後半までの医学や心理学は、基本的に脳を「中枢の指令塔」として重視し、感情や行動はすべて脳の作用で説明されるべきだという前提に立っていました。腸はあくまで消化と吸収の器官と見なされており、心の働きと直接つながるとは考えられていなかったのです。

しかし21世紀に入り、神経科学、内分泌学、微生物学といった分野が急速に発展する中で、腸の情報処理能力や、腸内環境が脳に与える影響に注目が集まるようになります。こうして、かつての直感的な「腹と心のつながり」が、科学的な裏付けを伴って再発見されることになったのです。

無菌マウスの研究が流れを変えた

脳腸相関の科学的研究において、決定的な転機となったのが「無菌マウス」の研究です。2004年、カナダの研究者チームは、腸内細菌を一切持たない無菌マウスを用いて、行動と脳の関係を調べる実験を行いました。その結果、無菌マウスは通常のマウスに比べて不安行動が大幅に少なく、脳の神経伝達物質の発現パターンにも違いがあることが分かりました。

この発見は、腸内細菌が単に消化を助けるだけでなく、脳の働きや行動にまで影響を及ぼしている可能性を示す初の実験的証拠でした。その後も類似の研究が各国で行われ、腸内環境がストレス反応やうつ傾向、学習能力にまで影響を及ぼすことが報告されるようになります。

これにより、「腸内環境が脳に影響する」という視点が徐々に定着し、従来の「脳が体を制御する」という一方向的な理解から、「脳と腸が対話する」という双方向的なモデルへの転換が始まりました。

構造と機能のつながり

2011年、アメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の神経学者エメラン・メイヤー(Emeran Mayer)らの研究チームは、ヒトの腸内細菌の組成が脳の構造や活動パターンと関連していることを報告しました。これは、腸の状態が脳の「形」や「動き」にまで影響することを示唆する衝撃的な研究でした。

また、腸内細菌が作り出す短鎖脂肪酸や神経伝達物質の前駆体が、血液脳関門を通って脳に到達し、神経細胞の働きやシナプス形成に関与する可能性も明らかになってきました。つまり、腸は「感情に関わる情報を送り出す臓器」であるだけでなく、「脳の構造的・機能的成長に影響を与えるシステムの一部」でもあると理解されるようになったのです。

このように、脳と腸は構造的にも機能的にも密接につながっており、今では「脳腸軸(brain-gut axis)」として、臨床医学・心理学・栄養学の共通言語になりつつあります。

気づきポイント: 最新の科学は、「心」と「体」を切り離して考える時代から、「つながり」を重視する視点へとシフトしています。脳腸相関はその象徴ともいえる概念です。

腸は「第二の脳」?—腸内神経系とその役割

「腸は第二の脳である」という表現を耳にしたことがあるかもしれません。これは単なる比喩ではなく、実際に腸が独自の神経ネットワークを持ち、自律的に働いているという科学的事実に基づいた表現です。このセクションでは、腸がなぜ「第二の脳」と呼ばれるのか、どのような働きをしているのかについて、主に腸管神経系(ENS)に焦点を当てて解説していきます。

腸管神経系の構造

腸管神経系(Enteric Nervous System, ENS)は、消化管の壁に広がる神経細胞のネットワークで、なんと約1億個以上の神経細胞が存在すると言われています。これは脊髄とほぼ同等の神経細胞数であり、脳や脊髄とは独立して自律的に情報処理を行える神経系として知られています。

この神経系は、主に「粘膜下神経叢」と「筋間神経叢」の2層に分かれ、腸の運動、血流、分泌、吸収などを調整する役割を担っています。たとえば、食べた物を適切に送り出すために腸の筋肉を収縮・弛緩させる指令を出したり、腸内の刺激に応じて消化液の分泌を促したりといった、きめ細かい制御がこのネットワークによって行われているのです。

ENSはまた、迷走神経などを通じて中枢神経系とつながっており、必要に応じて脳と情報をやり取りする“準自律型”の神経ネットワークとも言えます。この構造の複雑さと機能の多様性から、腸は「第二の脳(second brain)」と呼ばれるようになったのです。

セロトニンの生産拠点としての腸

腸のもう一つの驚くべき特徴が、神経伝達物質の生産能力です。とくに注目されているのが「セロトニン」という物質で、これは気分や感情の安定、睡眠、痛みの知覚などに深く関わっている脳内伝達物質です。

驚くべきことに、このセロトニンの約90%が腸で作られていることが分かっています。腸内のクロム親和性細胞(enterochromaffin cell)と呼ばれる特殊な細胞がセロトニンを産生し、腸の動きや血流、免疫応答の調整に使われています。

また、腸で作られたセロトニンの一部は、迷走神経を介して脳に影響を与えると考えられています。つまり、セロトニンの生産拠点としての腸は、脳の状態に間接的な影響を及ぼすことができる存在なのです。うつ病などの精神疾患が、腸内環境の変化によって悪化または改善する可能性があるとされる背景には、こうした生理学的なつながりがあります。

情報のやりとりと意思決定

腸は、食物の消化や吸収という役割に加え、外部環境の変化を感知し、それに応じた反応を迅速に選択・実行する能力を持っています。たとえば、食中毒を起こすような異物が腸に入ってきたときには、腸管神経系がそれを素早く検知し、嘔吐や下痢といった反射的な反応を引き起こします。これらの反応は脳を介さず、腸単独で判断・実行している点が注目されます。

さらに、腸が発する信号は脳の感情や行動にも影響を与えます。近年の研究では、腸の状態が不安や怒り、幸福感などの情動に密接に関わっていることが示されており、「腸が感情のセンサーであり、発信源でもある」とする見方が広がっています。

意思決定においても、腸からのフィードバックが重要な役割を果たしている可能性があります。たとえば、直感的な判断(gut feeling)という表現はまさに、腸の感覚に基づいた迅速な意思決定の例と言えるでしょう。

学びポイント: 腸は感情に関わる神経伝達物質を生み出す“工場”でもあります。つまり、心の健康を考えるうえで、腸の状態も無視できません。

マイクロバイオームと脳の関係

腸と脳が密接に関係しているという事実は、近年の研究で次々と明らかになってきました。その中でも、特に注目されているのが「マイクロバイオーム」と呼ばれる腸内微生物群の存在です。ここでは、マイクロバイオームが脳とどのように関係しているのかを、3つの切り口から解説します。

マイクロバイオームとは?

「マイクロバイオーム(microbiome)」とは、私たちの体内、特に腸内に生息する細菌、ウイルス、真菌などの微生物と、それらの遺伝情報の総体を指します。腸内だけでもおよそ100兆個の微生物が存在しており、その重さは約1〜2kgにもなるとされています。この腸内の生態系は「腸内フローラ(腸内細菌叢)」とも呼ばれ、消化吸収の補助だけでなく、免疫調整、ビタミンの合成、そして脳機能にまで関与していることがわかってきました。

腸内細菌の組成は、人それぞれ異なっており、食事や生活習慣、ストレス、抗生物質の使用などによって常に変化します。その多様性とバランスが健康状態に深く影響することから、近年では「第6の臓器」とも称されるほどの注目を集めています。

腸内細菌とメンタルヘルス

近年の研究で、腸内細菌と心の状態、特に不安やうつ病との関連が明らかになりつつあります。ある研究では、特定の乳酸菌(たとえばLactobacillus rhamnosus)をマウスに与えたところ、ストレス時のコルチゾール分泌が抑えられ、不安行動が減少したと報告されています。これは、腸内細菌が脳のストレス反応に直接影響を与えている可能性を示す重要な手がかりです。

さらに、うつ病の患者では、健康な人に比べて腸内細菌の多様性が低く、特定の善玉菌が減少している傾向があるという報告もあります。こうした研究結果から、プロバイオティクス(善玉菌を含む食品やサプリメント)がうつ症状の緩和に有効かどうかを検討する臨床試験も進行中です。

このように、腸内細菌の状態がメンタルヘルスと密接に関わっていることは、これまで「心の問題」とされていた症状に新たな視点をもたらしています。

炎症、代謝物、神経伝達物質

マイクロバイオームが脳に影響を与えるメカニズムとして注目されているのが、「炎症応答の制御」「代謝物質の産生」「神経伝達物質の前駆体生成」といった経路です。

まず、腸内環境が悪化すると腸のバリア機能が低下し、細菌や毒素が体内に漏れ出す「リーキーガット」と呼ばれる状態が生じます。これにより全身的な慢性炎症が引き起こされ、神経細胞にも悪影響を及ぼす可能性があります。慢性炎症はうつ病や神経変性疾患と関連することが知られています。

次に、腸内細菌が作り出す「短鎖脂肪酸(SCFA)」という代謝物があります。特に酪酸(ブチレート)は、炎症を抑制し、神経の健康維持に貢献する物質として注目されています。これらの物質は血液を通じて脳に到達し、脳の神経細胞の機能やシナプスの可塑性に影響を与えると考えられています。

さらに、腸内細菌は神経伝達物質そのものや、その前駆体(たとえばセロトニンやドーパミンの材料)を産生する能力も持っています。たとえば、腸内の一部の菌はトリプトファンを代謝し、セロトニン合成を助けることで、気分や感情の安定に関わっている可能性があります。

気づきポイント: 「腸内細菌を整えることが心の安定につながるかもしれない」という視点は、今や科学的に検討されるべきテーマとなっています。

予防医学と腸のはたらき

病気になる前にその兆候を察知し、未然に防ぐ「予防医学」の考え方は、近年ますます重要視されています。その中で、腸内環境、特に腸内フローラの状態が、心身の変化を映し出す“バロメーター”として注目されるようになってきました。腸を通じて自分の状態を把握し、生活習慣を調整するという視点は、まさに現代型のセルフケアでもあります。

腸内フローラの乱れが「未病」の兆候になる

「未病」とは、明確な病名がつく前の不調や違和感を指す東洋医学的な概念ですが、西洋医学の文脈でも予防の重要性が語られる中で再評価されています。実はこの“未病状態”を最も敏感に反映するのが、腸内環境だという研究もあります。

たとえば、腸内細菌の多様性が減少したり、悪玉菌が優勢になった状態は、便秘や下痢だけでなく、疲れやすさ、肌荒れ、気分の落ち込みなど、いわゆる「なんとなく不調」の背景になっている可能性があります。これらは病院に行くほどではないけれど、放置すると慢性化や重大な疾患につながるリスクもあるのです。

ライフスタイル変化による腸ケアの重要性

腸内環境は、食生活、睡眠、ストレス、運動といった日常の行動によって大きく変化します。食物繊維や発酵食品を多くとることで善玉菌を増やすことができる一方で、加工食品や不規則な生活は腸内のバランスを崩しやすくなります。

さらに、現代人に多い慢性的なストレスは、腸の運動やバリア機能を低下させ、腸内フローラに悪影響を及ぼします。逆に、腸を整えることでストレスへの耐性が高まるという研究もあり、「心の健康は腸から始まる」という考え方も現実味を帯びてきています。

予防医学の視点では、病気を防ぐためだけでなく、心地よく過ごすための“体調管理”として腸ケアを位置づけることができます。

日常的な観察と整腸が心身の“予防線”になる

腸の状態は、毎日の便の様子、肌の調子、気分の波などに現れやすいため、自分の体の“声”に耳を傾けることが何よりの第一歩です。「なんとなく気分が沈む」「最近便通が乱れている」といったサインは、見過ごさずに生活を立て直すきっかけになります。

また、食生活を少し見直す、しっかり眠る、軽く運動するなど、腸内環境にやさしい行動を積み重ねることで、結果的に病気の予防だけでなく、毎日のパフォーマンス向上にもつながります。

腸を整えることは、身体の健康はもちろん、心の安定を保つ“予防線”を張ることでもあるのです。

まとめ

脳腸相関という概念は、最新の科学が心と体のつながりを再発見した結果ともいえます。腸は単なる消化器官ではなく、感情や行動にも関与する“情報発信基地”なのです。

このつながりを知ることで、自分の体や心の反応をより深く理解し、日々の生活に対する意識が変わってくるかもしれません。

コメント